11月の法話 生死をこえて/相川大輔

先日、緩和ケア病棟担当の看護師の方のお話を聞く機会があった。

彼女によれば、緩和ケア病棟を担当する看護師はおよそ2~3年で異動するか辞めてしまうのだそうだ。短い期間だが患者の方々と関わり、少なからず心を通わせるため、患者の方々を看取っていくたびに心に負担が蓄積され、その重みに耐えられなくなるという。

この話を聞くと即座に、母を看取った十数年前の記憶が甦った。

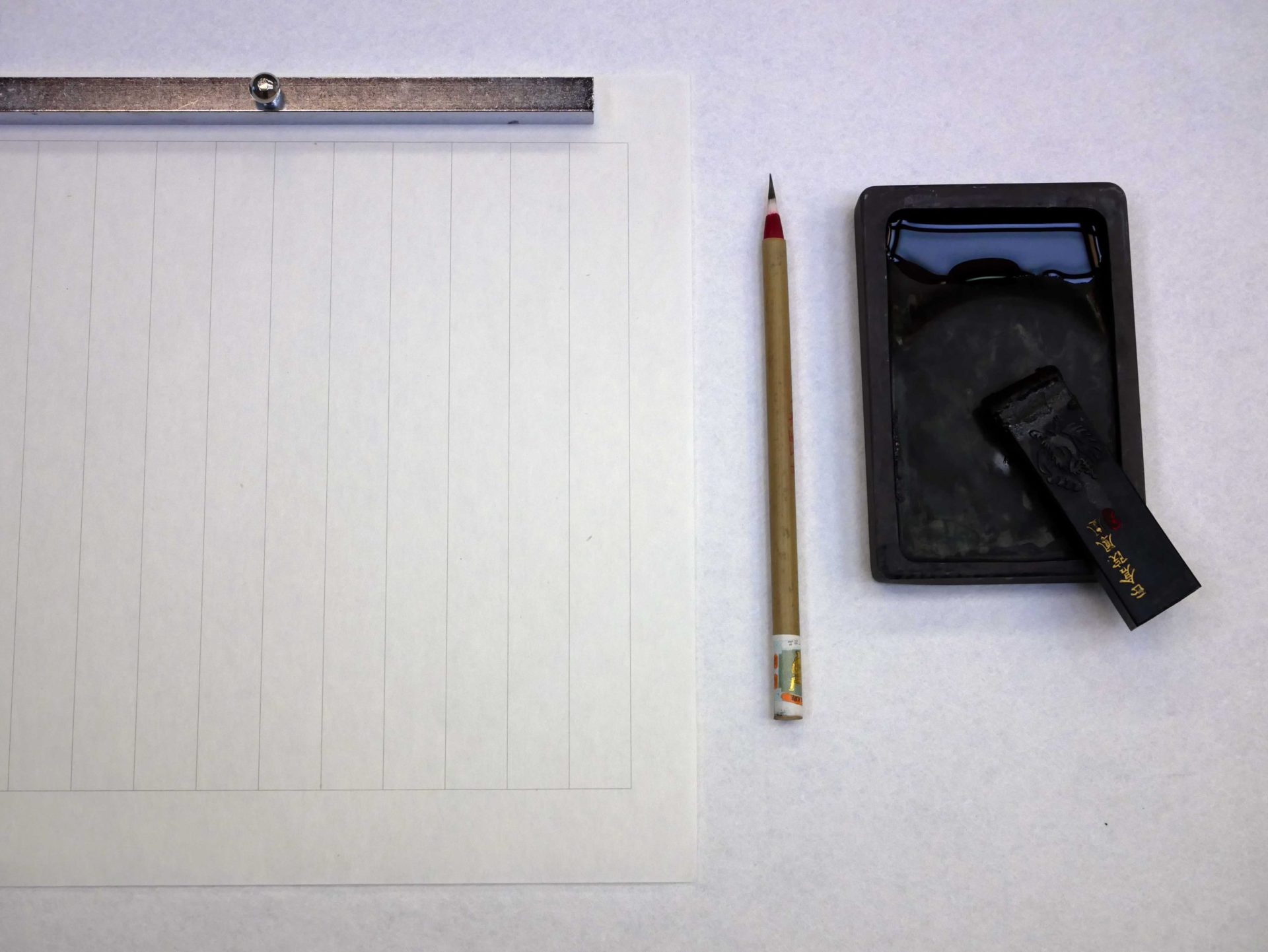

三か月の余命宣告を受け緩和ケア病棟を経て自宅で最期を迎えた。この三か月間、母は日記をつけていたが、実は今でも私はこの日記を開くことができないでいる。きっと母を喪った心の傷がいまだに癒えていないのだろう。このように、人の最期を看取るということは心に大きな傷を残してしまうのだ。

では、こういった心の傷は一体どうすれば癒すことができるのだろうか。

医療的な方法としては、「グリーフケア」がある。グリーフケアは基本的には専門家によるカウンセリングで、対象者に寄り添って徹底的に話を聞いていく。その過程で対象者は大切な人を喪失した悲しみと向き合い次第にその死を受け入れ乗り越えていくという。

しかし私は両親や友人を亡くした経験からこう思いもする。はたしてこの悲しみを乗り越えられるのか、そもそも乗り越える必要があるのか、と。

私たちはお題目をお唱えするが、それは久遠の釈尊のもと一切衆生は霊山にいつも一緒にいることを実感するためだ。私の両親も生前は言うまでもなく、肉体を離れた今も確かに私の隣に存在していることを実感するためだ。

そう、両親の喪失は決して克服すべき悲しみではなく、両親の存在のしかたが変化したため関わり方をそれに合わせる必要があり、そのことに気づくことこそ大切なのだ。

この法華経の世界観を生き、一切衆生と常にともにあることこそ、お題目を受持するということなのだ。